世界时、国际原子时、协调世界时到底有什么联系(最简单易懂版)

时间总是在不经意间流逝,我们早已习以为常,你有思考过这背后的原理吗?

关于时间的问题还有很多,例如:

- 为什么计算机的时间有时候「走不准」?

- 计算机究竟是怎么「自动校准」时间的?

- 我们经常看到的 UTC 时间,到底是什么?

- 我们在新闻上看到的「北京时间」,真的来自北京吗?

这篇文章,我们就来揭秘时间背后的秘密。

这篇文章非常有意思,希望你可以耐心读完。

时间为什么总是走“不准”?

你肯定遇到过这样的场景,家里买了一个钟表,时间一长,就会发现它走得「不准」了。

又或者,一台长时间不使用的电脑,它的时间也会发生偏差。

遇到这些情况,你可能会不以为然。时间不准,那我们就「人工」调准它。

但你有没有停下来想一想,为什么它们的时间会越走越不准呢?

要回答这个问题其实不难,我们只需要搞清楚,它们的时间是怎么来的。

钟表和计算机内部都有一个叫做「晶体振荡器」的东西,给它加上电压,它就会以固定的频率振动。但这个振动频率的「稳定性」,取决于它的制造工艺,以及外界环境的影响。

出于成本的考虑,钟表的制作工艺没那么高,所以它更容易有误差。而电脑制造工艺虽然比较高,但它内部的晶体振荡器也会受到「温度」变化带来的影响,在工作过程中,也会有产生误差。

虽然它们的误差很小,但日积月累下来,误差就越来越明显。

因此,我们现在使用的计算机,都有「自动校准」时间的功能。但是如何校准呢?

如何校准时间?

很简单,只要你把电脑连上了「网络」,你会发现,它会自动与「网络时间」保持同步。

可问题是,这个「网络时间」哪儿来的?

我猜你大脑的第一反应是,每台电脑肯定配置了一个「时间服务器」,之后这台电脑会与服务器定时同步,自动校准。

没错,确实是这样,不光是电脑,我们平时使用的手机、平板、智能手表等电子设备,只要能连接网络,都会自动同步网络时间。

那继续追问,这个「时间服务器」的时间就一定是准的吗?

理论来讲,它应该也是一台计算机,难道它不会遇到我们前面说的问题吗?

此外,这个网络时间究竟是怎么「同步」到我们的电脑上的?

你可能会说,那肯定是通过网络数据包。

问题又来了,网络传输数据也是有「延迟」的,同步服务器时间,不还是存在误差吗?

环环相扣,像一个俄罗斯套娃,很难解释清楚。

要想彻底搞清楚这些问题,就要深入到时间的「源头」来寻找答案。

时间是怎么来的?

时间是一个非常抽象的概念,多少年来,吸引着无数科学家、物理学家、甚至哲学家花费毕生精力去解释时间的本质是什么,从宇宙大爆炸到时空相对论,从黑洞到量子力学,都能看到关于时间这个问题的身影。

这里我们不探讨高深莫测的学术知识,只把目光放聚焦在计算机这个很小的范畴内。但要想清楚解释这个问题,也并非想的那么简单。

我们从最简单的开始说起。

想要知道时间是怎么被定义的,首先要知道「天」是怎么来的?

答案是:观察太阳。

由于地球的「自转」,人们可以看到日出日落,人们日出而作,日落而息,所以就把这一周期现象定义为「天」。

地球除了自转,还在围绕太阳公转,所以公转一周就被定义为一「年」。

从这些现象就能看出来,很早之前的人们,是以「天文现象」来确定时间的。

再后来,人们为了把时间定义得更「精确」,就把一天平均划分为 24 等份,这就是「时」。

同样地,把 1 小时划分 60「分钟」,1 分钟划分为 60「秒」。

这样,时间的基本单位「秒」就被定义出来了。

所以,秒与天的关系就是这样的:

1 秒 = 1 / 24 * 60 * 60 = 1 / 86400 天。

这些定义,都与「地球自转」和「太阳」息息相关。

但是,后来人们发现,地球的公转轨道并不是一个正圆,而是一个「椭圆」,也就是说公转速度是「不均匀」的,这意味着什么呢?

这意味着每天的时间不是等长的,那根据天推算出的秒,自然也不是「等长」的。

很明显,这里的计算存在误差。这怎么办?

聪明的人们就想到,把一年内所有天的时长加起来,然后求「平均」,得到相对固定的「天」,然后再计算得出「相对平均」的秒,这样就减小了误差。

确定了天文规律,人们开始制造「钟表」,把时间表示出来。

从摆钟到机械钟,再到现代广泛使用的石英钟,钟表的制作工艺越来越高,时间精度也越来越高,现代石英钟每天的计时误差只有「千分之一秒」。

所以,在 1927 年,人们以基于「天文现象」+「钟表计时」,确立了第一套时间标准:世界时(Universal Time,简称 UT)。

但是,随着科技的发展,人类对太阳的观测越来越精准,有意思的事情发生了。

人们发现,地球每天的自转速度也「不是匀速」的,地球的自转受到潮汐、地壳运动、冰川融化、地震等自然现象的影响,越来越慢!

这会导致什么问题呢?

这会导致之前规定的,每年平均下来一天的时间,现在来看,也是不一样长的。

例如,第 1 年算出来平均一天的时间是 23.9997 小时,第 2 年可能是 23.998 小时,第 3 年可能是 23.999 小时...

那按照 1 秒 = 1 / 86400 天的定义,每一年的「秒」,也是不一样长的。

这就比较尴尬了,人们以地球自转为依据,定义出来的时间,还是不准!

你可能会想,时间有误差会有什么问题吗?人们依赖不准确的天文现象,不也生活了几个世纪么?

确实,对于人们的基本生活影响其实并不大。但随着人类活动的发展,人们对于高精度的时间场景开始变得越来越多。

例如,体育赛事中百分之一秒的差距就能决定胜负,炮弹的发射要精确在千分之一秒内发生,雷达技术甚至需要精确到百万分之一秒...

尤其是卫星发射、火箭试验等航天领域,对高精度的时间系统也提出了越来越高的要求!

怎么办?怎么彻底解决时间不准的问题?

聪明的科学家们开始思考,既然观测天文现象无法解决这个问题,那在微观层面能否找到比较好的解决方案吗?

这时,他们开始把目光投向了「微观世界」。

一秒到底有多长?

让我们梳理一下我们的需求。

一直以来,我们对于「秒」的定义需求,从本质上讲,就是想要一个「完全稳定」的周期,也就是说,期望每一秒都是固定「等长」的。

而以天文观测、地球自转为基础的时间测量,做不到这一点。

那在微观世界层面,是否存在一种元素,它的运动周期是「高度稳定」,不受外界环境影响的呢?

科学家们沿着这个思路开始探索...

好,现在让我们把视角下放,来到原子世界。

一个原子虽然很小,但它内部却是一个很复杂的世界。

每个原子都有一个原子核,核外分层排布着高速运转的电子,当原子受电磁辐射时,它的轨道电子可以从一个位置「跳」到另一个位置,物理学上称此为「跃迁」。

人们发现,原子内的电子发生跃迁时,原子会吸收或放出一定能量的「电磁波」,这类电磁波就是一种「周期运动」,我们也可以把它看成原子内部的「振荡」。

基于这个原理,科学家们开始不断地试验、研究,尝试寻找一种运动「周期短、高度稳定」的原子。

终于,科学家们发现确实存在这样一种原子:铯原子,它内部的振荡周期比其它原子都要更短、更稳定,而且,这个过程基本不受环境因素的干扰。

经过层层试验,科学家们认为这是目前人类在地球上可测量到的,运动周期最短、周期最稳定的元素!

之后,科学家们就以之前定义的「秒」为基础,去测量一秒内这个铯原子内部电子周期运动的「次数」,测量出来的结果为 9192631770 次(91 亿+次)。

基于此,科学家们决定「抛弃」原来基于天文测量的秒,重新定义「秒」的时长,就是这个高度稳定的运动周期。

因此,在 1967 年,国际度量衡大会决定采用,以铯原子跃迁 9192631770 个周期,所持续的时间长度定义为 1 秒!

注:这个测量原理和测量过程比较复杂,这里把这些物理细节简化了。不用太过纠结这个数值是怎么测量出来的,你只需要理解,这个微观原子内部的振荡周期是非常稳定的,它比之前根据天文现象测量出来的秒,要精确多得多。

而基于这个铯原子振荡制造出来的时钟,我们就把它称之为「原子钟」。

有了原子钟,这就意味着,原子钟输出的每一秒,都是绝对「等长」的,非常稳定,这样一来,就实现了「精准计时」!

这个精确程度可以达到多高呢?

2000 万年不差 1 秒!可见其精准程度之高。

科研技术还在发展,精密设备和测量能力也越来越高,最新的原子钟甚至可以达到 1 亿年不差 1 秒!

有了原子钟,人们基于原子钟又确立了一套新的时间标准,叫做「国际原子时」(International Atomic Time,简称 TAI)。

科学家们规定,从 1958-01-01 00:00:00 起,用原子时开始计时,它每走的一秒,都是非常精确的一秒(固定等长),实打实的一秒,完全稳定的一秒。

这个方案非常棒,至此终于解决了秒不固定长的问题。

那有了这个国际原子时,可否让它直接取代掉前面说的——以天文现象计时的「世界时」呢?

答案是否定的,这个问题远比想象的复杂得多,这是为什么呢?

世界标准时间是怎么来的?

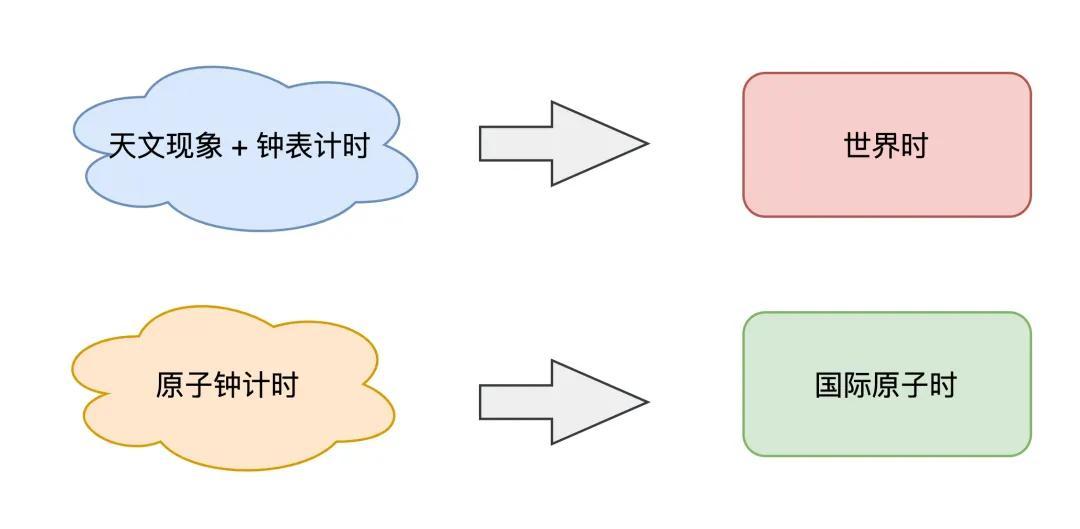

现在,科学家制定出了两套时间标准:

- 世界时:基于天文现象 + 钟表计时,永远与地球自转时间相匹配

- 国际原子时:基于原子钟计时,每一秒的周期完全等长且固定

假设我们以国际原子时为时间标准,那会发生什么现象呢?

因为原子时非常稳定,但世界时随着地球自转变慢,会越来越慢,就会发生这种现象:

- 原子时走得快,世界时走得慢,时间越久,两者差距越来越大

- 日复一日,几百年后,世界时的正午 12 点是太阳高照的时刻,而原子时可能已经走到了下午 2 点了

- 几千年后,太阳高照的时刻,原子时可能已经走到了晚上 8 点!

晚上 8 点是太阳高照的时刻,你能想象这种情况吗?

这太颠覆我们的生活认知了...

基于天文测算的世界时,已经指导我们人类生活了上千年,人类早已习惯了这种时间标准,直接被原子时取代,肯定是不能接受的。

但我们又需要原子时这种高度稳定的计时标准,来发展科学研究,两者发生矛盾,这怎么办?

科学家们又开始思考,终于想到一个互相兼容的解决方案。

既然两套时间标准都很重要,那两者都保留,不会互相取代。

我们可以再建立一套「新的时间标准」,这套时间以「原子时为基准」,开始计时,走的每一秒都是稳定、精确的。

同时,为了兼顾基于天文测量的世界时,人类会「持续观测」世界时与这个新时钟的差距。

如果发现两者相差过大时,我们就「人为」地调整一下这个时钟(加一秒或减一秒),让两者相差不超过 0.9 秒。

例如,这个时钟本身比世界时走得快,经过一段时间后,如果发现两者相差越来越大,那就给这个时钟「加一秒」,让这个时钟在 23:59:59 的下一秒变为 23:59:60 秒,让它与世界时差距控制在 0.9 秒以内,这个操作过程,相当于让快的时钟稍微「等」一下走得慢的世界时。

而加的这一秒,科学家把它定义为「闰秒」。

是不是挺有意思?听说过闰年,没想到还有闰秒!

当然,当地球自转速度变快时,这里也有可能是减一秒,即从 23:59:58 直接跳到 00:00:00。但这种情况比较少,大部分情况下,地球自转速度是越来越慢的。

这么做的好处在于,这个时钟的每一秒的计时依旧是精确的,而且还兼顾了日常生活使用的世界时,一举两得!

由于这个时钟是基于原子时 + 世界时「协调」得出的,所以科学家们把它定义为协调世界时(Coordinated Universal Time,简称 UTC)。

看到了么?我们在开发时经常看到的 UTC,原来是这样来的!

有了这个研究成果,有技术能力的国家都纷纷制造自己的原子钟,然后计算协调世界时。

同时,为了进一步降低原子钟的测量误差,每个国家会在每个月,统一上报自己计算的世界协调时到一个权威机构,然后这个权威机构会根据各国实验室的精度,进行加权计算,算出「最终」的协调世界时。

之后,再把这个最终的时间下发到各个国家,让各个国家进行「对表」校准,保证全世界的时间误差在 100 纳秒以内。

至此,科学家们建立的这套时间标准,就是我们现在沿用至今的「标 准 时 间」!

值得一提的是,配合计算世界协调时的国家,也有中国,这个实验室就是「中国科学院国家授时中心」,它位于中国的陕西省渭南市蒲城县,持续维护中国的标准时间。

为什么国家授时中心会设立在陕西省?因为陕西省的地理位置处于中国的中部,从这个位置向各地广播时间时,对全国每个地区距离都是相对平均的。

之后,中国会在自己算出的世界协调时的基础上,再加 8 个小时(中国在东八区),最终得出来的时间,就是「北 京 时 间」!

没错,就是我们经常在新闻播报上听到的,北京时间。

是不是挺有意思?北京时间并不是在北京产生的,而是在陕西省,并参与世界时间的制定和校准。

至此,全新的世界标准时间确立了,这套时间标准于 1972 年正式确定,一直沿用至今。

有了标准时间,那么接下来的问题就是,这个标准时间到底是如何同步到我们的电脑、手机、电子设备上的呢?

这就是下面要讲的「授时」。

计算机如何同步时间?

到现在我们知道,世界标准时间和北京时间是怎么来的,但北京时间的产生是在陕西省,难道校准一次时间需要跑到这里吗?

很显然是不需要的。

位于陕西省的中国科学院国家授时中心,产生北京时间后,会通过一系列方式,把这个时间广播出去,这个过程,就叫做「授时」。

具体怎么做呢?

国家授时中心提供很多授时方式,例如无线电波、网络、电话,都可以把时间广播出去。

通常来说,无线电波的传播速度更快、传播误差小,所以授时中心会通过这种方式,把时间发送给全国各地的「时间服务器」。

时间服务器有了准确的时间后,再通过其它方式(例如网络)广播到下一层的终端用户使用。

经过这么一番研究,到这里我们就可以解释文章开头的问题了。

一个时间服务器,原来是通过国家授时中心同步时间,然后再给其它终端提供时间同步服务的。

那我们的计算机如何和它保持同步呢?

你可能会想,最简单的方式就是,客户端向服务端「请求获取」标准时间,服务端响应时间数据,客户端修改自己的「本机时间」即可。

但事情没你想的这么简单。

因为数据在网络传输过程中,也是需要时间的,这个时间也会影响到时间的准确性。

这怎么办呢?

于是人们想了一种方案,当计算机在做时间校准时,也需要把网络延迟计算进去,最后「修正」这个同步过来的时间,降低误差。

现在,已经有个软件已经把这一切都做好了,如果你了解一些运维相关的工作,就会知道,我们部署应用程序的服务器上,都会启动一个「自动校准」时间的服务,这个服务就是 NTP(Network Time Protocol),它可以保证每台机器的时间与时间服务器保持同步。

那 NTP 是怎么同步服务器时间的呢?

这里就涉及到 2 个重点:

- NTP 如何同步时间?

- 同步时间时,对正在运行的程序有没有影响?

先来看第一个问题:NTP 如何同步时间?

简单来讲,它是通过在网络报文上打「时间戳」的方式,然后配合计算网络延迟,从而修正本机的时间。

根据图示可以计算出网络「传输延迟」,以及客户端与服务端的「时间差」:

- 网络延时 = (t4 - t1) - (t3 - t2)

- 时间差 = t2 - t1 - 网络延时 / 2 = ((t2 - t1) + (t3 - t4)) / 2

这个计算过程假设网络来回路径是对称的,并且时延相同。

这样一来,客户端就可以「校准」自己的本机时间了,与服务端保持同步,这个时间误差在广域网下是 10ms - 500ms,在局域网下通常可以小于 1ms。

再来看第二个问题:同步时间时,对正在运行的程序有没有影响?

NTP 在校准时间时,提供了 2 种方式:

- ntpdate:一切以服务端时间为准,「强制修改」本机时间

- ntpd:采用「润物细无声」的方式修改本机时间,把时间差均摊到每次小的调整上

也就是说,ntpd 当接收到需要「回拨」的时间时,会让本机时间走得「慢」一点,小步调整,逐渐与服务端的时钟「对齐」,这样一来,本机时间依旧是递增的,避免发生「倒流」。

至此,我们从看似简单的时间问题,一步步深挖到时间的定义,再到时间是如何同步到计算机和终端设备的,怎么样,有没有解答了你心中的很多疑惑?

总结

好了,总结一下。

这篇文章我们讲了非常多的概念,这里我们再重新梳理一遍。

1、人类的早期生活,依靠观测「天文现象」来测量时间,基于地球自转规律,定义了一套时间标准:「世界时」。

2、后来人们发现,由于地球公转轨道是一个椭圆,并且地球自转还受到地球内部的影响,自转速度越来越慢,人们发现世界时测算出的时间「不准」。

3、科学家们开始从「微观世界」寻找更稳定的周期运动,最终确定以「铯原子」的振动频率为基准,制造出了「原子钟」,确立了「世界原子时」,并重新定义了「秒」长度,时长高度精确。

4、但由于人类社会活动已高度依赖「世界时」,所以科学家们基于「原子时」和「世界时」,最终确立出新的时间标准:「世界协调时」,把它定义成了全球的时间标准,至此,世界标准时间诞生。

5、中国基于「世界协调时」再加上 8 小时时区之差,确立了「北京时间」,并广播给整个中国大地使用。

6、「国家授时中心」把北京时间广播给全国的「时间服务器」,我们生活中使用的时间,例如计算机,就是通过时间服务器自动同步校准的。

7、计算机通过 NTP 完成和时间服务器的「自动校准」,才得以获取到准确的时间。

8、NTP 服务应该采用润物细无声的方式同步时间,避免时间发生「倒流」。

世界时、国际原子时、协调世界时到底有什么联系(最简单易懂版)相关推荐

- bean到底是什么?(简单易懂)

在Java中,Bean是一种特殊的Java类,它具有以下属性: 具有私有属性和公共getter/setter方法. 实现了可序列化接口(Serializable). 具有无参构造函数. Bean通常用 ...

- c程序设计语言看第几版,到底该怎样评价谭浩强版《C程序设计》?

原标题:到底该怎样评价谭浩强版<C程序设计>? 我想学过C语言的人都应该对谭浩强版<C程序设计>不陌生,有人对它大加赞赏,也有人对它吐槽颇多.那我们究竟应该怎样看待这本书呢?今 ...

- 6显示wan口未插线_WiFi 6到底6不6——华硕 AX56U热血版 路由器评测

阅读本文前,请您先点击上面的蓝色字体,再点击"关注",这样您就可以免费收到最新内容了.每天都有分享,完全是免费订阅,请放心关注. 声明:本文转载自网络,如有侵权,请在后台留言联系我 ...

- 简单易懂逆矩阵,终于明白矩阵的逆到底有什么用

本文转载自http://www.sohu.com/a/226465524_224832,讲得非常好 首先,我们先来看看这个数的倒数: ·倒数 其实矩阵的逆矩阵也跟倒数的性质一样,不过只是我们习惯用A- ...

- 简单易懂!十分钟带你了解:统计学到底是干什么的

CDA数据分析师 出品 编译:Mika [导读] 统计学在我们的日常生活中无处不在,它有助于我们更好地了解世界,并做出更好的决策. 在今天的内容里,我们将带你用十分钟了解:统计学到底是关于什么的一门学 ...

- word受权限保护无法打开_双击文档无法打开到底是啥毛病?简单一招解决

[PConline技巧]今天小编碰到一件麻烦事,有一份Word文档双击打开时却提示无法打开.原本以为是文件的问题,接连换了几个文件,发现有的能开,有的不能.最关键的是,不能打开的不仅仅是Word,好几 ...

- SAP官方到底提供了免费的S4HANA试用版没有?

经常有朋友在微信公众号上给我留言,询问是否有免费的S/4HANA系统可以用. 作为SAP员工,我能给的答复就是这篇SAP社区的博客: SAP S/4HANA Fully-Activated Appli ...

- 到底什么是“机器学习”?机器学习有哪些基本概念?(简单易懂)

由现实世界引出"机器学习" 看到乌云密布,自己推测出要下雨 通过一个苹果的表面和大小,来判断这个苹果是否好吃 我们通过经验来进行判断,这是因为我们积累了许多有用的经验,通过对有用经 ...

- new 一个结构体数组_C语言结构体到底占多少内存?简单!一文助你解决结构体内存问题...

前言 本文主要介绍的是C/C++中 结构体的所占用内存问题做以分析,希望对于广大读者有一些帮助.在编写C语言一下程序的时候: struct data{int iNum;float fNum;long ...

- 老板到底能不能,监控到电脑版微信聊天?

这是「进击的Coder」的第 423 篇技术分享 作者:车小胖 来源:车小胖谈网络 " 阅读本文大概需要 3 分钟. " 三个月前其实已经写了一篇,但是在那篇文章里只提到了网页版微 ...

最新文章

- 计算机一级考试模拟题函数,2015年计算机一级考试模拟题(四)

- 恢复Linux误删除文件系列之scalpel工具

- 百度站长工具进击site结果页面[SITE特型]

- DP mixture model

- CSS连载-控制背景与CSS精灵

- first-child和first-of-type的区别

- K-th Beautiful String CodeForces - 1328B(二分+数学)

- 字符串后面去0、补0

- various,variable,varied,different, diverse的区别

- 作者:吕红胤,女,电子科技大学副研究员。

- LeetCode : Number of Segments in a String

- 使用redux和axios获取api数据

- cin,cerr,clog,cout

- AutoCAD软件应用

- git安装包百度网盘下载

- python0不能做除数报错_浅谈pandas dataframe对除数是零的处理

- R语言中的K折交叉验证

- 什么?你连个三色渐变圆角按钮都需要UI切图?

- 零和博弈、正和博弈和负和博弈

- HTML5 CSS控制Table内外边框、颜色、大小示例

热门文章

- 头像 linux,头像制作大师下载-头像制作大师appv1.2.0-Linux公社

- 瑞吉外卖_短信验证bug

- RFID Hacking③:使用ProxMark3嗅探银行闪付卡信息

- Git通过SSH拉取报错kex_exchange_identification

- java hotspot tm_Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning

- primordials is not defined错误,正确的解决方案 亲测 完美 好用

- 基于Bmob的仿微信即时聊天软件

- Windows查看ssh公钥方法

- 【Turtlrbot3-burger】从零开始配置Turtlrbot3小车1

- freenas 蜗牛星际_蜗牛星际 B款 配置、安装OpenMediaVault