灵雀云 CTO 陈恺:从“鸿沟理论”看云原生,哪些技术能够跨越鸿沟?

历史进入2019年,放眼望去,今天的整个技术大环境和生态都发生了很大的变化。在己亥猪年春节刚刚过去的早春时节,我们来梳理和展望一下整个云原生技术趋势的发展,是一件很有意义的事情,这其中有些变化在不可避免地影响着我们身处其中的每一家企业。

如果说云原生在2017年还仅仅是冒出了一些苗头,那么2018可以说是普及之年,云原生变成了一个成熟的、被普遍接受的理念。

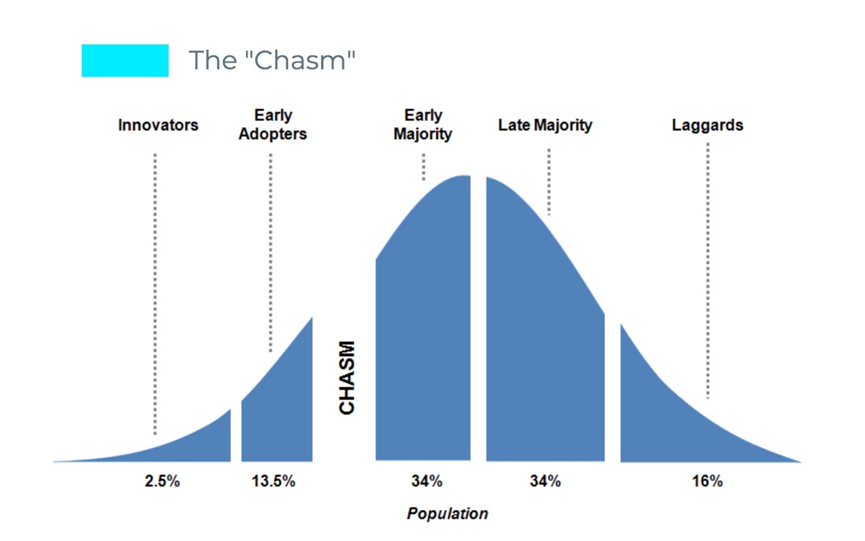

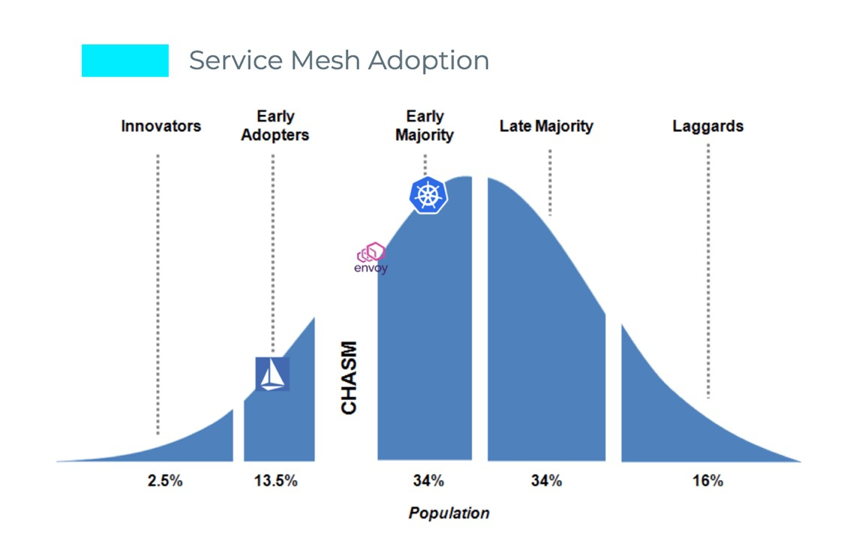

早在1991年Jeffery Moore针对高科技行业和高科技企业生命周期的特点,提出了著名的“鸿沟理论”。这个理论基于“创新传播学”,将创新性技术和产品的生命周期分为五个阶段:创新者(Innovator)、早期使用者(Early adopters)、早期大众(Early majority)、晚期大众(Late majority)、落后者(Laggard)。

在Early adopters和Early majority之间有个巨大的鸿沟(Chasm),每个新技术都会经历鸿沟,大多数失败的产品也都是在鸿沟里结束了其整个生命周期,能否顺利跨越“鸿沟”,决定了创新性技术的成败。今天我们尝试以鸿沟理论为基础来分析云原生领域颠覆性的创新技术。

“Kubernetes is Boring”,边缘创新有亮点

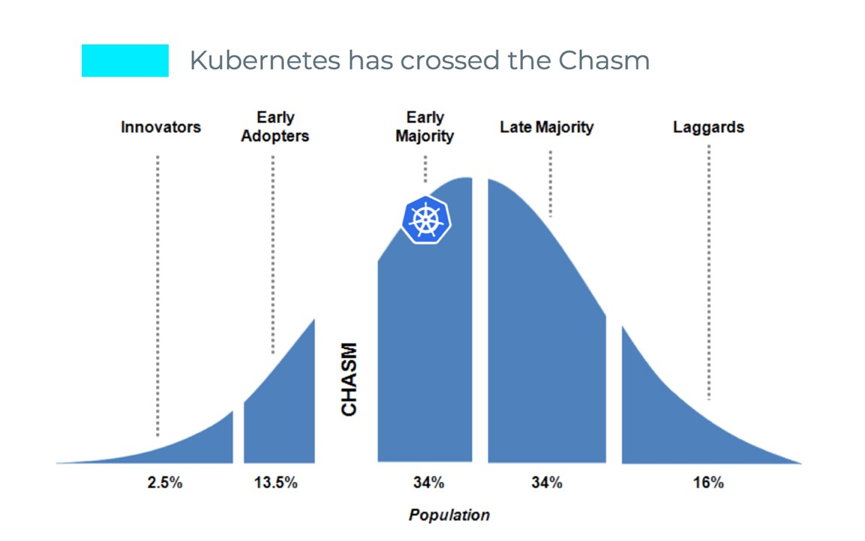

Kubernetes在2017年底成为容器编排事实标准,之后以其为核心的生态持续爆发,在传播周期上可以说已经跨过鸿沟了,进入Early majority早期大众阶段,开始占领潜力巨大的主流市场。

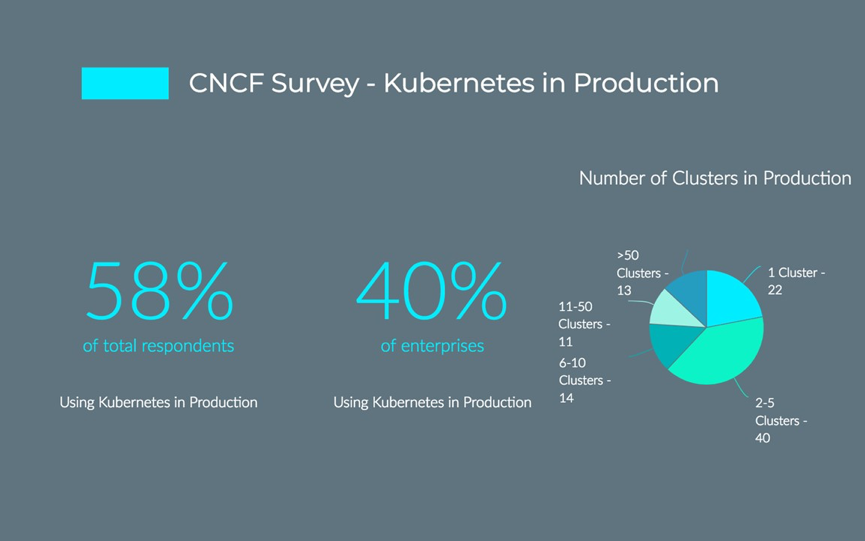

根据CNCF在2018年8月进行的第六次测量容器管理市场的温度,83%的受访者更喜欢Kubernetes的容器管理工具,58%的受访者在生产中使用Kubernetes,42%的受访者正在进行评估以备将来使用,40%的企业(员工规模在5000+)正在使用Kubernetes。Kubernetes在开发人员中已经变得非常流行。

进入主流市场的Kubernetes开始变得“Boring”,这很正常,甚至是一个好的现象。核心项目的创新速度会减慢,最新的版本中主要关注点聚焦在稳定性、可扩展性这些方面,尽可能把代码从主库往外推,让它的主库变得干净,其他功能通过一些扩展机制来做,同时开始关注安全性。

Kubernetes项目本身已经过了现象级创新爆发的阶段,但由Kubernetes独特的架构属性催生出的周边生态的二次创新仍然在高速发展,例如诸多与Kubernetes集成或者基于Kubernetes框架开发的上层服务与平台。这个话题我们下次讨论,今天还是主要关注与Kubernetes项目关联最紧密的创新亮点:

早期容器化workload大多聚焦在无状态服务,跑的最多的是Nginx,而对有状态应用避讳不谈。现在Kubernetes进入主流市场,显然需要对“现实中的应用”,包括有状态服务提供良好的支持。2019年,对于复杂应用的管理以及Kubernetes本身的自动化运维将会更多的表现为Operator。

Operator是基于Kubernetes扩展机制,将运维知识编写成“面向应用的Kubernetes原生控制器“,从而将一个应用的整体状态作为API对象通过Kubernetes进行自动化管理。这个应用通常来说是比较复杂的有状态应用,如MySQL数据库、Redis集群、Prometheus等等。现在基本上常见的有状态应用都有自己相对应的Operator,这是一种更为有效的管理分布式应用的方式。

其次是应用跨集群部署与管理。早期社区里有Federation联邦集群的方案。不少大金融客户都有跨集群部署、管理业务的需求。当时深入研究Federation v1之后,觉得这个方案复杂度高,观点性强,对于实际的需求灵活度不足而又不够成熟。所以最终选择自研跨集群部署。后来出现的Federation v2在设计方向上有不小改观,是需要持续关注的项目。

早期采用容器技术的用户都会尽可能兼容企业原有的IT基础设施,比如底层物理机,保留物理机之上的虚拟层,虚拟机之上再跑容器。当然,面向资源管理的硬件虚拟化和面向应用的容器化本质上没有冲突。随着Kubernetes的普及并且在应用上超越了容器编排的范畴,后Kubernetes时代如何搭建管理基础设施是值得思考的。我们也观察到一些有意思的趋势,比如在Kubernetes上同时管理容器和虚拟机(所谓的“容器原生虚拟化”),或是使用Kubernetes来管理OpenStack。

总之,Kubernetes在云计算领域成为既定标准,会越来越多的往下管理所有种类的基础设施,往上管理所有种类的应用。这类标准的形成对于技术社区有很大的益处,会大大降低围绕Kubernetes技术投入的风险。因此,我们会看到越来越多的周边技术向它靠拢,在Kubernetes之上催化出一个庞大的云原生技术生态。

DevOps:开放式工具链集成与编排

DevOps理念、方法论和实践已经走到了Early Majority早期大众阶段,是已被实践证实的高效开发运维方法。做容器的厂商都经历过用容器搞CI/CD,CI/CD是容易发挥容器优势的显而易见的使用场景。

DevOps包含好几层概念,首先是组织文化的转变,然后涉及到一系列最佳实践,最终这些最佳实践需要用工具去落地。我们在帮助很多大型企业客户落地DevOps的过程中发现:

- 在DevOps的整个流程里涉及到很多类别的工具,每一个类别都会有大量的选择;

- 每个客户的工具选型多少会有些不同,并不存在一个固定的、完全标准的工具组合;

- 随着时间的推移工具选择会发生变化,多数客户意识到目前使用中的工具在未来很可能会被替代。

基于这些观察,DevOps有一种做法是,打造开放式的DevOps工具链集成与编排平台。这个平台可以灵活的兼容客户的工具选型,通过集成将各类工具串联起来,形成一套工具链,通过编排让DevOps工具链与容器平台联动,形成一个完整系统。同时,不断结合自身的经验,提炼DevOps落地的最佳实践,平台将这些最佳实践自动化,作为服务进行输出。

同时,DevOps工具链的编排也最好基于Kubernetes来实现。Kubernetes不仅是出色的容器编排工具,扩展之后也很适合编排DevOps工具。换句话说,可以打造一套“Kubernetes原生的DevOps平台”。

微服务:落地需要一套完整的基础设施

提起微服务治理,很多人会条件反射般的联想到某些特定的技术,例如Spring Cloud,或者Service Mesh。我们不妨先退后一步,系统考虑下企业微服务架构改造和落地所需要的完整的基础设施。

首先,在微服务应用的底层需要一个应用管理平台,这在今天毋庸置疑是一个基于Kubernetes的容器平台。

微服务本质上是分布式应用,在我们获取敏捷性的同时不可避免的增加了运维和管理的难度。微服务对自动化运维,尤其是可观测性的要求很高。支持微服务架构的基础设施必须具备完善的监控、告警、日志、分布式追踪等能力。

在微服务应用的前方,通常需要一个API网关,来管理对外暴露的API。API治理策略,包括安全、路由、流控、遥测、集成等对于任何应用平台都重要,但在微服务架构下尤为关键。我们需要通过定义、封装对外API来屏蔽应用内微服务组件结构细节,将客户端与微服务解耦,甚至为不同客户端提供个性化的API。

云原生应用的一大准则是应用与状态分离。在微服务架构下,每个微服务组件更是应该完全掌控自己的数据。所以,云原生应用通常依赖外部数据服务(Backing Services),而在微服务架构下,多元化持久性(Polyglot Persistence)是常态,也就是说一个微服务架构的应用会依赖非常多种类的 Backing Services。面向微服务架构的基础设施需要将这些外部服务暴露给微服务应用消费,甚至直接支撑各类Backing Services 的部署和管理。

一个团队之所以采用微服务架构,一定有敏捷性的诉求。所以通常微服务团队也会拥抱DevOps理念。一个完善的面向微服务架构的基础设施需要考虑 DevOps 流程以及工具链的自动化。

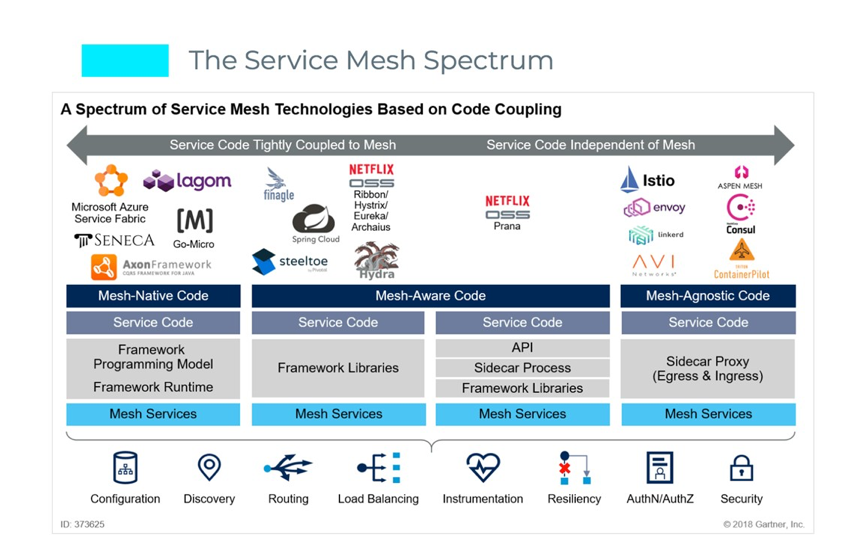

最后,我们回到狭义的微服务治理,这里关注的是微服务组件之间的连接与通讯,例如服务注册发现、东西向路由流控、负载均衡、熔断降级、遥测追踪等。现在有个时髦的术语来描述这类功能,就是大家熟悉的Service Mesh。其实早期 Sping Cloud 之类的框架解决的是类似的问题,但在实现的方式上,尤其是mesh 和业务代码的耦合度上,有本质的区别。

当我们考虑一个平台如何支撑微服务架构的时候,需要涵盖上述提及的方方面面,从产品的角度我们会保持一个开放的态度。这其中一部分需要我们自己去做,其他一些可以借助生态合作伙伴的能力去补全完善。

此外,微服务架构也进入到了后Kubernetes时代,早期基本上是微服务作为用例推动容器技术的发展。今天已经反过来了,成为标准的Kubernetes其实在驱动和重新定义微服务的最佳实践。容器和Kubernetes为微服务架构的落地提供了绝佳的客观条件。

Service Mesh:下一个亟待爆发的现象级技术创新

业界对于Service Mesh的布道已经持续了一段时间,我们今天不再重复基本的概念。当我们把Service Mesh和上一代以Spring Cloud为代表的微服务治理框架以及更早的Service Oriented Architecture (SOA) 作比较的时候,会看到一个有意思的演化。

我们知道,SOA有企业服务总线(ESB)的概念,ESB重且复杂,其实会混杂很多业务逻辑。SOA架构下,ESB最终容易变成架构以及敏捷性的瓶颈。早期推广微服务架构的时候,一个重要的概念就是“Smart Endpoints and Dumb Pipes”,针对的就是SOA下ESB的痛点,从而每个微服务能够独立、自治、松耦合。

但是仔细去想的话,就会发现它其实走到了另一个极端:它把一些基础设施提供的能力放到微服务的业务组件里面了,通常每个组件需要加载一些治理框架提供的库,或是调用特定的API,其实就是在业务组件里内置了基础设施的功能。到了Service Mesh其实又把它们分开了,从架构角度这样也比较合理,应用是纯业务的东西,里面没有任何基础设施,而提供微服务治理的基础设施,要么在Mesh里面,要么由底层的Kubernetes平台来提供,对应用是透明的。

Istio的出现促使业界对于Service Mesh的架构有了新的共识:控制平面(Control Plane)与数据平面(Data Plane)解耦。通过独立的控制平面可以对Mesh获得全局性的可观测性(Observability)和可控制性(Controllability),让Service Mesh有机会上升到平台的高度。相对于需要在业务代码层面使用的上一代微服务治理框架,这点对于希望提供面向微服务架构基础设施的厂商,或是企业内部需要赋能业务团队的平台部门都具有相当大的吸引力。

在Data Plane,Envoy的领导者地位毫无争议。Envoy使用C++开发,在资源使用效率和性能上(尤其是长尾性能差异)相较早期主要竞争对手Linkerd有明显优势。Envoy提供基于filter chain的扩展机制,从Kubernetes的成功当中我们已经学习到,可扩展性对于大规模采用十分关键。

Envoy定义了一套“通用数据平面API”(Universal Data Plane API),也就是它的xDS协议。不仅确保了Envoy本身的动态可配置性,更重要的是为Service Mesh中Control Plane和Data Plane解耦提供了一个标准的接口。由于主流Control Plane(例如Istio)对Envoy以及xDS的采纳,xDS成为Service Mesh Data Plane API的事实标准,Envoy也成为无可争议的Data Plane领导者。

在Control Plane,Istio是最具光环的明星级项目。它正在引领Service Mesh创造出一个全新的市场,不过从传播周期看现在还没有跨过技术鸿沟,处于Early adopters阶段。

过去一年中,Istio项目在技术上的表现并不完全令人满意,主要体现在对其复杂度的诟病,以及稳定性和性能的质疑。1.0版本的推出并没有完全令人信服。不过,这些似乎并不影响Istio在社区获得的巨大成功。在开源领域,并不存在对Istio有实质性威胁的竞品。可能在经历了Kubernetes之后,以及Istio早期迅猛的发展和在社区中巨大的影响力之下,很少有开源项目愿意在Control Plane和Istio正面交锋。

长远来讲,Data Plane会慢慢变成commodity,尤其在有了Universal Data Plane API之后。我们有理由相信成熟稳健的Envoy会保持领先,但最终多数用户会越来越少去关心具体的Data Plane技术。这个情境似曾相识,和当初Docker与Kubernetes的关系有点类似。

下个阶段Service Mesh的赋能和创新会更多聚焦在Control Plane。AWS在Data Plane选择成熟的Envoy,而自己开发App Mesh的Control Plane,就很容易理解。灵雀云已经在ACE/ACP两条产品线中集成了Istio,提供企业就绪的Service Mesh。

云原生为机器学习输出工程化最佳实践

云原生的理念与相关技术对于应用开发与交付的巨大价值已经被普遍接受。但云原生不仅仅可以作用在普通的应用开发上。站在容器平台的角度看,机器学习毫无疑问是一类极为重要新兴工作负载。在未来,可能所有的公司都会是AI公司,所有的应用都会是智能应用,使用算法、模型就像今天应用会依赖数据库一样普遍。

如果我们分析数据科学家的工作流,会发现和传统应用开发有很多相似的挑战。如何方便的获取实验环境;如何让实验可重复;如何将数据处理、特征提取、模型训练、模型验证、模型发布这些步骤自动化,并且可重复;如何让研究和生产环境保持一致;如何在生产环境做模型变更、AB测试、灰度发布;如何在生产环境运维模型服务;如何将模型服务化,等等。

在软件工程领域,云原生的理念、方法论和最佳实践已经为类似问题找到了良好的解决方案。这些方案其实非常适合应用在机器学习场景。换句话说,我们需要“云原生机器学习”。这仍然是一个相对早期的概念,从鸿沟理论的周期来看,云原生机器学习大致还处在Innovators创新者尝鲜的阶段。

进入2019年,巨大的增长空间和发展势头等待着已成事实标准的Kubernetes和容器技术继续开疆拓土,落地到各种业务场景中;DevOps一片蓬勃人气不减,通过打造开放式DevOps工具链集成与编排平台,形成完整的工具链,将最佳实践输出给客户;微服务进入到后Kubernetes时代,Service Mesh技术日渐成熟,落地将成为新的重点。

云原生技术不再曲高和寡,高处不胜寒,成为业内主流标准取舍的关键。今天我们提到的上述云原生技术都是有创新性、颠覆性的技术,有希望顺利跨越鸿沟(Chasm)进入主流市场。2019年的云原生技术将实现实实在在的升级、成熟与落地。

灵雀云 CTO 陈恺:从“鸿沟理论”看云原生,哪些技术能够跨越鸿沟?相关推荐

- CDEC2021 | 智领云CTO宋文欣:构建云原生数据中台,赋能合作伙伴

近日,以"抢占五新生态"为主题的CDEC2021中国数字智能生态大会暨第十四届中国软件渠道大会(深圳站)在深圳瑞吉酒店举行,本次活动由中国软件网.海比研究院.中国软件行业协会联合主 ...

- 天边一朵云-最终章动画化决定,看云卷云舒

片头警告:涉及动画,流量巨大(看,我还压了个韵) 前两章我可劲的折腾这片云,但都是静静呆在那(静静是谁?),我抬头看天,天上的云可不是,它虽然有时候很缓慢,很缓慢,但好歹也是会动的.作为一个我页面HT ...

- 如何看云服务器性能,从存储速度看云服务器性能测试

阿 贝云提供免 费云服务器.免 费云虚拟主机,大家有兴趣的可以看看,物超所值喔. 衡量存储性能一般看吞吐量(传输速度)和IOPS两个指标. 吞吐量主要指大文件的连续读写速度,在大文件的复制.备份等场景 ...

- 阿里云盘TV版本,用电视看云盘资源.

准备材料 1.一个u盘 2.自己家电视机 3.一个聪慧的脑袋瓜 原文地址: https://wuanhai.com/forum-post/180003.htmlhttps://wuanhai.com/ ...

- 重大升级!灵雀云发布全栈云原生开放平台ACP 3.0

云原生技术的发展正在改变全球软件业的格局,随着云原生技术生态体系的日趋完善,灵雀云的云原生平台也进入了成熟阶段.近日,灵雀云发布重大产品升级,推出全栈云原生开放平台ACP 3.0.作为面向企业级用户的 ...

- 灵雀云携明星技术团队和最佳客户实践闪耀KubeCon

11月13-15日,云原生领域全球最大的峰会之一KubeCon+CloudNativeCon首次登陆中国.KubeCon大幕打开,迎来了全球2500多名参会者,共赴一场Kubernetes引领的云原生 ...

- repo同步代码_一次协作多端同步,打通看云、github互相同步(serverless实践)

本文原创首发于 https://coding3min.com/1194.html 之前在看云上专门搞了个电子书来归档和协作一些文章,支持 webhook(钩子),但是一直没用上,今天端午放假,早上就突 ...

- 一次协作多端同步,打通看云、github互相同步(serverless实践)

本文原创首发于 https://coding3min.com/1194.html 之前在看云上专门搞了个电子书来归档和协作一些文章,支持 webhook(钩子),但是一直没用上,今天端午放假,早上就突 ...

- 灵雀云陈恺:2020 云原生走向何处?|CNBPS2020演讲实录

大家好,我是灵雀云的陈恺.今天我们用这种比较特殊的方式来交流,很多人可能已经习惯这种新的工作和生活方式.疫情在带来很大挑战的同时,也在倒逼着我们去进步,就像几个月前微软CEO 萨提亚·纳德拉说的,很多 ...

- B轮融资超过亿元,灵雀云为什么能拿这么多钱?

灵雀云这么快又融资了.B轮过亿元,领投为腾讯云,属于战略投资:之前A轮投资方高榕资本.宽带资本跟投,其他战略投资者持续跟进. 这是PaaS领域拿到投资最多,轮次最多的公司.灵雀云成为容器领域实际的领跑 ...

最新文章

- (转)angular进行md5加密 base64加密 哈希加密

- Web前端开发笔记——第一章 Web前端概论

- dataguard从库数据库丢失恢复例子(模拟所有的控制文件)

- 汇编语言---乘法指令及符号扩展

- linkedhashmap遍历_Java集合:浅谈LinkedHashMap、LinkedHashSet源码及LRU算法实现

- testbench文件显示波形_modelsim仿真没有波形或看不到波形的原因及解决方法 - 全文...

- 存储基本概念与SAN存储

- 考研失利,找工作感悟

- sicilyOJ 09广东省赛重现H Westward Journey Online(线段树)

- 《生物化学与分子生物学》----酶促反应动力学----听课笔记(九)

- ikbc 104键win键失效

- 反差检测自动对焦(CDAF)与相位检测自动对焦(PDAF)原理

- PHP钓鱼教程,记录一次wifi钓鱼的调试 ——新手

- centos7查看udp端口_CentOS7查看开放端口命令及开放端口号

- windows无法验证发行者

- Linux权限全面解析 (欢迎各位Linux选手看过来,读到就是赚到)

- 2022年龙岩市高新技术企业奖励补贴,高企网上申报流程是什么?

- Mybatis代码生成器Mybatis-Generator使用及配置详解

- Wireshark 的RTMP抓包里面0x0 unknown的问题

- IDEA:一键导入 Eclipse 快捷键版配置